アルコールが苦手で、飲酒する人の習慣がわからないまま半世紀以上生きてきた。とくにわからなかったのが「おつまみ」という概念である。otsumami……omotenashiの親戚のような語感。おかずでもなく主食でもない謎の存在。非アルコールの領域でこの「おつまみ」に近い概念といえば、おそらく「お茶請け」であるが、わたしは甘い物が好きなので、お茶請けも瞬く間に食べつくしてしまって、お茶請けというより、お菓子を食べてからお茶を飲むというだけである。

さらにわからなかったのが、「お通し」である。「おつまみ」の概念に近いのかもしれないと思っていたが、飲食店への献金のようなものだと認識していた。

本邦においてノンアルコールビールが初めて売られたのが1986年であることをわたしは忘れてはいない。宝酒造の「バービカン」で、高校1年生の時に飲んだのだった。他はさておき、味覚についてはノーマルな感性しか持っていなかったので、なんだか苦いという印象以外は何もなかった。大人になってから義務的な飲み会でビールを仕方なく一口飲んだりすることはあったが、苦みはともかく、飲むと眠くなるし、そもそも仕方なく飲んでいたので、おいしい/まずいの概念とは別の存在だった。わたしにとってビールとは「お酒を飲んでいる感」をアピールする道具でしかなく、平成の終わりごろ、そのようなアピールも必要なくなってからは、ビールを口にすることもなくなったのだった。

「おつまみ」という概念を理解することなく、わたしは天国に行く(半年前に救世軍の社会鍋に5000円投入したことが根拠)のだろうか……と思っていたのだが、昨年、お好み焼き屋に行ったとき、いっしょに行った人がノンアルコールビールを頼んでいて、おいしいかもしれないと思って頼んで飲んでみたら、おいしかった、というか、「おつまみ」がほしいと思ったのだった。いままで、炭酸水はよく飲んでいて、ペリエをケースで買っていたりした時期もあったが、それをはるかに上回る「甘くなくて爽快な飲み物」の存在に気づいたのである。

以上の経緯があって、飲食店に行くと、ノンアルコールビールを頼むことが習慣になっている。勢いでノンアルコールワインも買ったのだが、これもおいしゅうございまして、チーズとノンアルコールワインをセットでエンジョイしている。

そして、どんなおつまみでもよいわけではなく、お酒とおつまみには相性というものがあることも理解した。お寿司屋さんにビールがあることを今までは何も思わなかったのだが、ノンアルコールビールと合わせていただいた結果、生魚の生臭い風味が口いっぱいに広がって、お寿司もビールもおいしくなくなってしまった。生魚は日本酒のおつまみ、というか、そもそも「魚」の語源が「酒菜」なのだからそういうものなのだろう。もしかすると、まったく酔っていない状態だから生臭さに耐えられなかったのかもしれない。酔っているなら平気なのかもしれず、ノンアルコールビール特有の問題なのかもしれない。ノンアルコールの日本酒が普及すればいいのにと思い、Googleの地図でお寿司屋さんのメニューを目を皿のようにして見ている。

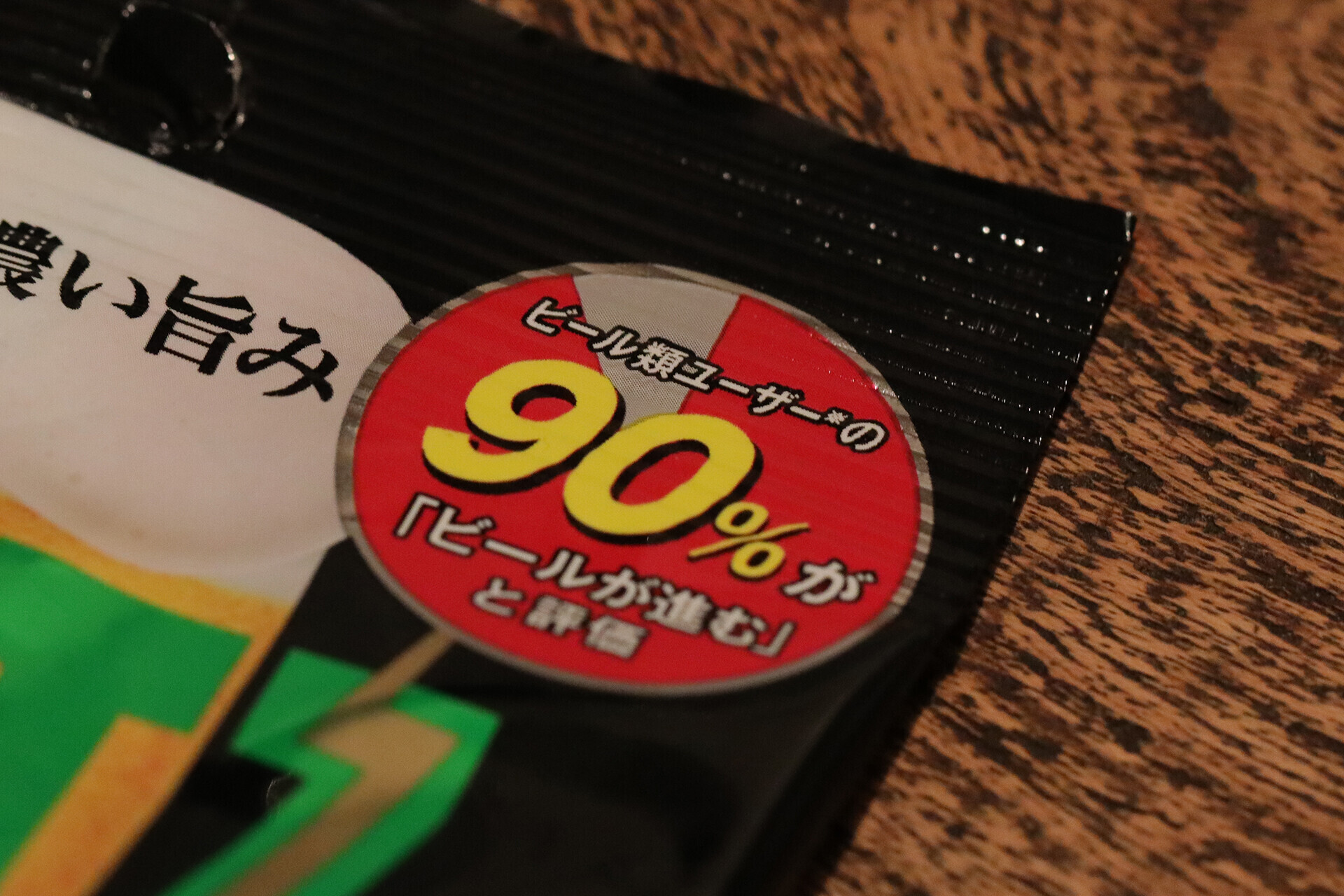

また、一般的にビールのつまみとして利用されるスナックたちには、ビールと併用することをイメージさせるパッケージが多い。

ノンアルコールビールを飲むまでは、「なんで本体よりもビールの写真の面積が大きいの……スナックとして自立しなさいよ」と思ったりしたのだが、ノンアルコールビールを飲んで食べてからは、そのパッケージが購入の際の目安になっている。これくらい大きく写してくれないと困るね……。

そして90%が「ビールが進む」と回答、というデータが奥ゆかしい。こういうのは97%くらいから出すものだと思っていた。なお、わたしの感想では(ノンアルコール)ビールが2本進みました。

夕方に外に何かを食べに行って、最初に「お飲み物は何にします?」と言われ、水というわけにはいかないなと思いながら仕方なくジンジャーエールやウーロン茶をお願いしていて、それもお店にとっての正解からどれくらい近いのかもわからず、宙吊り状態のまま飲んだり食べたりしていたのだが、ノンアルコールビールを頼むという選択肢ができて外食の敷居が一気に下がった。そして、ノンアルコールビールを飲むことによって「お通し」の意味も理解できた。いままではお通しを10秒で食べてウーロン茶を飲んでいたのだが、ノンアルコールビールを飲みながらゆっくり味わえるようになったし、席についてすぐ出てくる料理のありがたさを理解した。

たとえそれが生のキャベツであったとしても大変うれしい。つい最近まで、烏龍茶を飲みながら生のキャベツを食べて串カツが揚がるのを待っていたなんて信じられない。

なお、ノンアルコールビール暮らしをするうえで重要だと学んだのは、アルコール入りのビールと間違われないための作戦である。先日、初めて行った店で、メニューを見てノンアルコールビールがあったので、その銘柄(なんとかゼロという名前)で頼んだのだが、出てきた飲み物を飲むとアルコールが入っているような印象を受けた。ひとくちだと確信が持てないのでもう少し飲んだら、体温が上がってきたのがわかる。そこで「なんとかゼロを頼んだのに全然ゼロじゃないのが来てる」と主張しても、わりと飲んだあとなので替えてくれといいづらいし、言った言わないの話になるのは面倒である。言った言わないの話にならないよう、各ビール飲料メーカーはわかりやすい名前をつけているはずなのだが、お店の人の脳内では「何かビール状の飲料を頼んでいる→ビールを出す」という雑なフローチャートができているようだった。以後は、銘柄を知っていたとしても間違われる可能性があるため、わざわざ「ノンアルコールビールはありますか?」と聞いて、銘柄を教えてもらってから「じゃあそれで」と返すことで、お店の人に「この客にはノンアルコールビールを提供しなくてはならない」という情報をインプットするようにしており、それから間違いは起きていない。

このときは、せっかくの機会だし、たまにはアルコール入りのビールを飲んでみようと思って、飲んでいくうちに気分がよくなったのはたしかだが、そのあと数時間が何もせぬままあっという間に過ぎてしまった。時間の無駄遣いになってしまうと思い、アルコールは自分にとってはよろしくないと思ったし、アルコール愛好家は、この時間があっという間にすぎてしまうことも合わせて好きなのだろう。

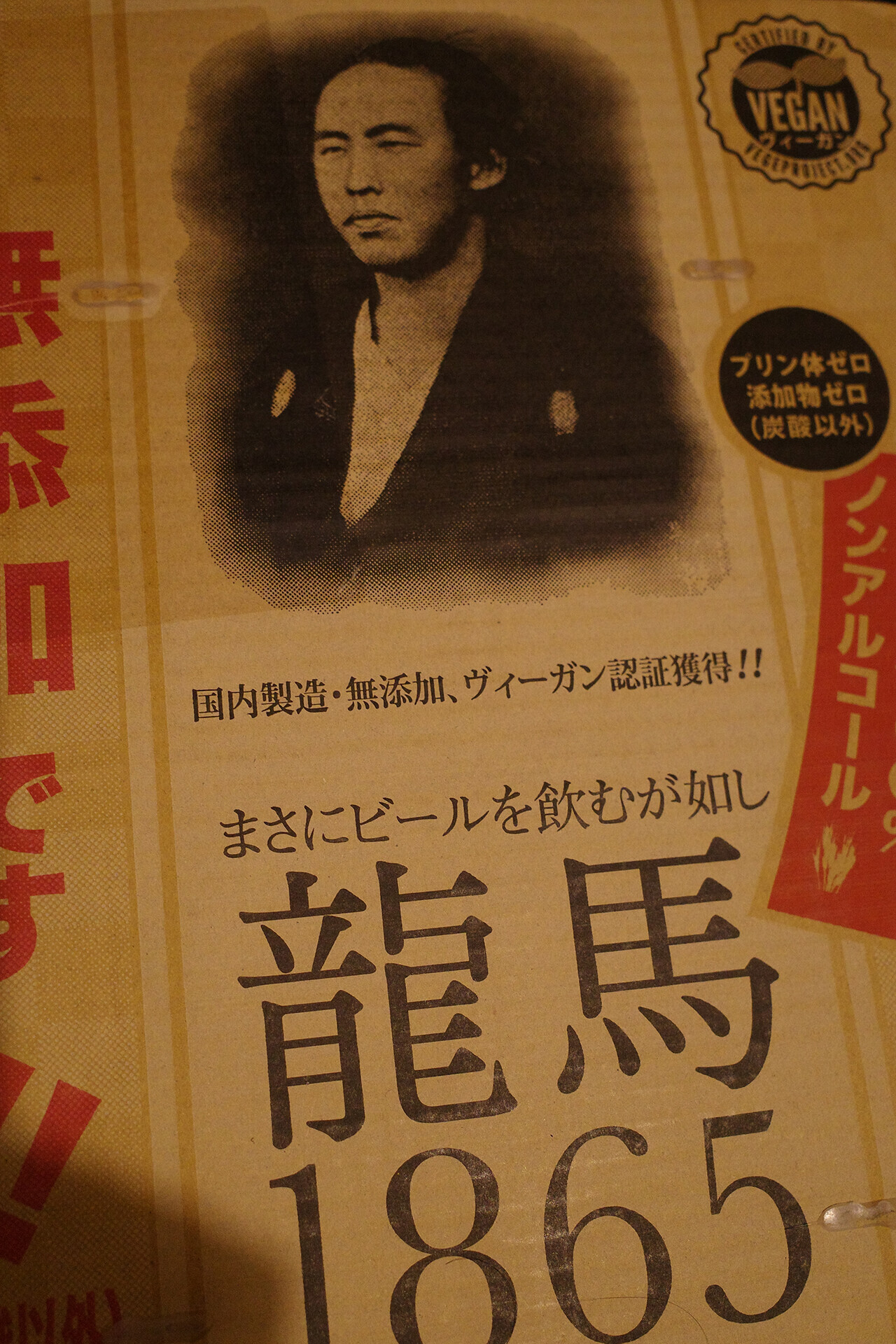

そして、あのころ飲んで特に琴線に触れることもなかったバービカンは今どうしているのだろうと思って検索したら、販売権が宝酒造から日本ビールに移り、名前が「龍馬1865」に変わったとのこと。受験に出ないところは何も覚えなかったので未だに坂本龍馬のことをよく知らない。なんか大事な話をまとめたらしいという記憶はあるので尊敬している。

さっそく1ケース頼んでみたのだが、パッケージから坂本龍馬で驚いた。

そこまで龍馬推しということは実は彼はノンアルコールの草分け的な存在だったりしたのかなと思ったが、検索して、坂本龍馬は酒豪で、下戸だったのは西郷隆盛との情報を得た。あのビジュアルでお酒が苦手だと大変だったのかもしれない。

缶そのものはそこまで龍馬推しではなかった。缶に龍馬の大きな写真が載っていて飲みたいと思うかというとそうでもない感じだから、このパッケージが正解なのだろう。味はあっさりしていて、食事といっしょに飲むと非常にマッチング具合がよろしい。

また、中学生の頃からCMでさんざん見て脳内で味のイメージを醸成していたバドワイザーやハイネケンのノンアルコール版を飲んで、これがあのビールの味なのか……と答え合わせをして感動した。バドワイザーは金髪の美女のイメージだったので強烈な穀物臭がクセになる感じなのかなと思ったが想像より爽やかだった。ハイネケンはヨーロッパのおしゃれなビールというイメージで爽快感があるのかなと思ったら、重厚な味だった。海外のビールではヴェリタスブロイがもっとも好みである。日本のビールはどれを飲んでも一定以上の好感が持て、日本人の味覚に合うように作られていることを理解した……つもりだが、これらの「理解した」感じは、セブンイレブンで郊外の民を慰めるために時々提供されるエリックサウスや魯珈のカレーの味を以てお店の味であると理解してしまうことと同じことなのかもしれない。

かくしてわたしは、「おつまみ」の意味を50年以上かけて理解することとなった。この調子だと死ぬまでにあといくつ世界の謎を解けるのだろうかと不安に思うが、まずは発見を素直に喜びたい。